題記の本を読んだ。伊集院静は今まで、エッセイや旅行記を読んだことはあるが、小説は初めてで、このところ慣れ親しんだ女流作家の雰囲気を一変させる書き振りだ。

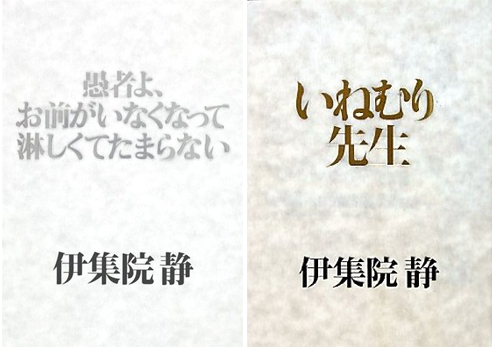

「 愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない」は図書館の新刊コーナーで見つけ、帯に自伝的長編とあって興味をそそられた。弟そして妻の早逝で深く傷つきギャンブルに身を投じて彷徨う中、三人の愚者や「いねむり先生」との交流と死別を通して、人間の愚かさや生きることの辛さ、哀しみを切々とうたいあげている。作者自身の自己喪失と復活の再生物語なのであるが、どこまでが創作なのかふと気になる小説だった。

「いねむり先生」は「愚者...」の中にも出てくる実在作家で、作者の伊集院静がどん底で喘ぐ中、心の拠り所として先生を慕いながら再起していく物語が描かれている。前者の新刊小説が半生を描いたものならば、後者は象徴的な過去の出来事にフォーカスした捉え方の感がする。前者は走馬灯のように時間が流れ、後者はスローなテンポでじっくりと精神の病魔までリアルに描かれている。同じ境遇の主人公の描写でも、前者では野放図な無頼漢、後者は傷つきやすい傷心者の如く描かれているのが印象的だ。

「いねむり先生」は「愚者...」の中にも出てくる実在作家で、作者の伊集院静がどん底で喘ぐ中、心の拠り所として先生を慕いながら再起していく物語が描かれている。前者の新刊小説が半生を描いたものならば、後者は象徴的な過去の出来事にフォーカスした捉え方の感がする。前者は走馬灯のように時間が流れ、後者はスローなテンポでじっくりと精神の病魔までリアルに描かれている。同じ境遇の主人公の描写でも、前者では野放図な無頼漢、後者は傷つきやすい傷心者の如く描かれているのが印象的だ。