しばらく愚図ついた日が続き、視界の悪かった安曇野に晴れ間が訪れました。写真は今朝、撮った近場からの遠景です。実りの秋、田んぼの向こうには筋雲の空に山々が映えていました。秋ですねえ!

しばらく愚図ついた日が続き、視界の悪かった安曇野に晴れ間が訪れました。写真は今朝、撮った近場からの遠景です。実りの秋、田んぼの向こうには筋雲の空に山々が映えていました。秋ですねえ!

2025年10月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

明日をも知れぬ戦国時代に、多くの武将が「茶」に興じていたが、一世を風靡した茶界の雄、千利休はどうような人物であったか、興味を覚えて掲題の本を読んだ。本書は筆者が膨大な史料・文献を丹念に調べ、利休の生き様を大胆に描いて話題となった新刊本だ。利休は天下人となった豊臣秀吉から重用されたが、最終的には秀吉から切腹を命じられたことはよく知られているが、真因は謎とされてきた。この本では秀吉と利休との様々な駆け引きが描かれ切腹に至るまでの流れが詳説されている。利休の人物像は侘び寂びの大家からは程遠い、俗物で描かれていて、今までイメージしていた姿とだいぶかけ離れていた。全体を通じて何が本当でどこまでが真実なのか、疑心暗鬼の境地を覚えた。面白かったことは、利休はそれまでの「宗易」という名から改名したが、本書ではこれは秀吉が画策し、朝廷から改名を授与したとしている。茶界では利休という文字は全くの不適切なもので、とても恥じるべき名のようで、ここにも秀吉との確執が浮き彫りになっている。

明日をも知れぬ戦国時代に、多くの武将が「茶」に興じていたが、一世を風靡した茶界の雄、千利休はどうような人物であったか、興味を覚えて掲題の本を読んだ。本書は筆者が膨大な史料・文献を丹念に調べ、利休の生き様を大胆に描いて話題となった新刊本だ。利休は天下人となった豊臣秀吉から重用されたが、最終的には秀吉から切腹を命じられたことはよく知られているが、真因は謎とされてきた。この本では秀吉と利休との様々な駆け引きが描かれ切腹に至るまでの流れが詳説されている。利休の人物像は侘び寂びの大家からは程遠い、俗物で描かれていて、今までイメージしていた姿とだいぶかけ離れていた。全体を通じて何が本当でどこまでが真実なのか、疑心暗鬼の境地を覚えた。面白かったことは、利休はそれまでの「宗易」という名から改名したが、本書ではこれは秀吉が画策し、朝廷から改名を授与したとしている。茶界では利休という文字は全くの不適切なもので、とても恥じるべき名のようで、ここにも秀吉との確執が浮き彫りになっている。

今日は台風18号が足早に日本列島をまたぎ過ぎました。東海地方に上陸し、石川県から日本海側に抜けたようです。途中で熱帯低気圧になると思っていましたが、各地に大量の雨を降らせて意外と悪でした。ここ安曇野はほとんど風はなく、雨が降ったり止んだり、時折り陽射しも差したりと落ち着かない1日でした。夕方には雨もあがって少し晴れ間も見えるようになりました。でも、台風一過の快晴は望めそうになく、まだ秋晴れは数日先のようです。まあ、長かった秋雨前線の停滞も少しづつ解除され、何となく秋の気配が色濃くなった気がします。 − ツバメ去り トンボの目立つ 秋の空 −

今日は台風18号が足早に日本列島をまたぎ過ぎました。東海地方に上陸し、石川県から日本海側に抜けたようです。途中で熱帯低気圧になると思っていましたが、各地に大量の雨を降らせて意外と悪でした。ここ安曇野はほとんど風はなく、雨が降ったり止んだり、時折り陽射しも差したりと落ち着かない1日でした。夕方には雨もあがって少し晴れ間も見えるようになりました。でも、台風一過の快晴は望めそうになく、まだ秋晴れは数日先のようです。まあ、長かった秋雨前線の停滞も少しづつ解除され、何となく秋の気配が色濃くなった気がします。 − ツバメ去り トンボの目立つ 秋の空 −

しばらく、また雨の日が続いています。8月後半からは日照時間もぐっと減った上に雨続きで稲刈りを控えた農家さんは今、稲穂が倒れて大変だと聞きました。写真は先週金曜日、9/4に我が家の窓越しにツバメを撮影したものです。9月に入ってからは家の廻りにはツバメ達が大挙して集まり、毎日、飛行トレーニングに明け暮れていました。左の写真は生徒が見守る中でまずは先生の模範飛行、右は海水を模した道路(着水休憩)から飛翔する訓練と言ったところでしょうか。こうして毎日、楽しませてくれたツバメ達のデモも、撮影日以降は1羽たりともその姿が見えなくなりました。おそらく天気がよく、遠くの山も見えて視界がひらけた9/5(土)にツバメ達は一斉に南国へと旅立ったのでしょう。期しくも我々が燕市に出かけた日の出来事だったようです。

前回の読書で記した中島京子の「長いお別れ」を読み終えた頃、この作品と題記の本が中央公論文芸賞に同時受賞したことを新聞で知り、偶然か何かの縁にあやかって掲題の本を借りて読んだ。”広大で混沌としたインド”を舞台に、多彩なエッセンスを織り込んだ力作はスケールが大きく、読み応え充分だ。上下2巻で540頁のボリュームは長大だが、読み進むうちにぐいぐいと引き込まれハマってしまった。目まぐるしくストーリが展開し終結していくプロセスはハラドキもので面白く、エピローグではこれはどうなり、この先あれはどうなるだろうかの期待まで応えて、最後まで楽しませてくれた。著者の筆力の凄さに魅せられた作品だった。

前回の読書で記した中島京子の「長いお別れ」を読み終えた頃、この作品と題記の本が中央公論文芸賞に同時受賞したことを新聞で知り、偶然か何かの縁にあやかって掲題の本を借りて読んだ。”広大で混沌としたインド”を舞台に、多彩なエッセンスを織り込んだ力作はスケールが大きく、読み応え充分だ。上下2巻で540頁のボリュームは長大だが、読み進むうちにぐいぐいと引き込まれハマってしまった。目まぐるしくストーリが展開し終結していくプロセスはハラドキもので面白く、エピローグではこれはどうなり、この先あれはどうなるだろうかの期待まで応えて、最後まで楽しませてくれた。著者の筆力の凄さに魅せられた作品だった。

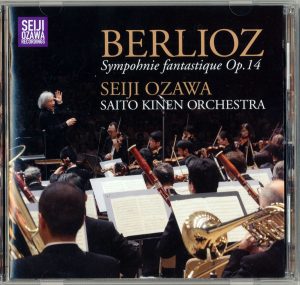

先日、出かけて当ブログに記載した掲題のコンサート、今日はその最終回に行ってきました。本日メインのCDプログラムは右の写真にあるベルリオーズの「幻想交響曲」です。昨年の松本フェスティバルで演奏されたこの曲がCDとなり、イベント用の大型オーディオセットで試聴しました。洗練された見事な演奏でしたが、どうしてもミュンシュ指揮のパリ管が逐次トラウマとなって現れ、なかなか感動まで至りませんでした。小澤征爾の同曲CDは今回で5枚目になるそうで、ご本人談では今までで最高の出来だ、というのと約2割引きの特別価格(¥2,500)だったので一応、購入しておきました。本日のCDコンサートでは前回と同じ司会者に加え、フェスティバルの実行委員長や本CDのレコーディング・プロデューサーのお話も聞けました。セイジ・オザワ松本フェスティバルは知名度やオケの実力も上がってきており、いずれはザルツブルグやバイロイト音楽祭並みの国際レベルを目指す計画とのことでした。CDも今年、Seiji Ozawa Recordingsと言うレーベルを立ち上げ、このCDが第1号だそうです。

先日、出かけて当ブログに記載した掲題のコンサート、今日はその最終回に行ってきました。本日メインのCDプログラムは右の写真にあるベルリオーズの「幻想交響曲」です。昨年の松本フェスティバルで演奏されたこの曲がCDとなり、イベント用の大型オーディオセットで試聴しました。洗練された見事な演奏でしたが、どうしてもミュンシュ指揮のパリ管が逐次トラウマとなって現れ、なかなか感動まで至りませんでした。小澤征爾の同曲CDは今回で5枚目になるそうで、ご本人談では今までで最高の出来だ、というのと約2割引きの特別価格(¥2,500)だったので一応、購入しておきました。本日のCDコンサートでは前回と同じ司会者に加え、フェスティバルの実行委員長や本CDのレコーディング・プロデューサーのお話も聞けました。セイジ・オザワ松本フェスティバルは知名度やオケの実力も上がってきており、いずれはザルツブルグやバイロイト音楽祭並みの国際レベルを目指す計画とのことでした。CDも今年、Seiji Ozawa Recordingsと言うレーベルを立ち上げ、このCDが第1号だそうです。

ところで、本日は1ヶ月に渡って開催中のOMFで、メインプログラムのブラームス「交響曲第4番」の演奏日です。3ヶ月前のチケット販売開始に合わせて、実はこのチケットを狙ったのですが、販売直後の10:00には完売で敢えなく撃沈されました。ところが、今日知り合った人の話では、なんと当日券がこのホールで販売されて朝5時頃から並んだ100人ほどの人はもれなくチケット購入できたのだそうです。3ヶ月前の発売日は前日からテント持参で長蛇の列ができ、おまけに大雨にも祟られた新聞記事がありました。実は隠れたチャンスがあったのですね。遠路から来た情報通の人は「地元の人は毎年、当日券を買うに限る」と言ってました。

久しぶりに朝から好天気となった今日、うちのオバはんがかねてから行きたいと言っていた、新潟県の燕市・三条市に行ってきました。およそのルートは右の図のように約450kmの周回コースで、午前5時半に出発して午後6時に戻りました。まずは北上して糸魚川から海岸線に沿って、上越市、柏崎市を通って現地に到着し、帰りは南下して長岡市を通り小千谷市、津南町、栄村から飯山市まで一般道をひた走り、最後のみ飯山から安曇野まで高速を使って帰宅しました。今回のお目当ては燕・三条の地場産業を見ることで、およその雰囲気を知り、気に入ったテーブルウェアをお土産に買ってきました。現地の新幹線駅はちょっと寂しい佇まいでしたが、道路や商業施設、オフィスや工場などは思ったよりも活気があってモノづくりの古き日本がまだまだ健在している感を強めました。以下の写真で左はランチで使ったカトラリーです。レストランが企画したサービスで、自分で選んだ食卓器具の使い心地を比較することができ、私が選んだ右の3本セットは日本最古のデザインで90年以上、愛用され現代に受け継がれたものだそうです。右の写真は物産店内の1コマ風景で、金属加工の様々な品とデザインを見歩くのは楽しく、久しぶりにワクワクしながら闊歩しました。

久しぶりに朝から好天気となった今日、うちのオバはんがかねてから行きたいと言っていた、新潟県の燕市・三条市に行ってきました。およそのルートは右の図のように約450kmの周回コースで、午前5時半に出発して午後6時に戻りました。まずは北上して糸魚川から海岸線に沿って、上越市、柏崎市を通って現地に到着し、帰りは南下して長岡市を通り小千谷市、津南町、栄村から飯山市まで一般道をひた走り、最後のみ飯山から安曇野まで高速を使って帰宅しました。今回のお目当ては燕・三条の地場産業を見ることで、およその雰囲気を知り、気に入ったテーブルウェアをお土産に買ってきました。現地の新幹線駅はちょっと寂しい佇まいでしたが、道路や商業施設、オフィスや工場などは思ったよりも活気があってモノづくりの古き日本がまだまだ健在している感を強めました。以下の写真で左はランチで使ったカトラリーです。レストランが企画したサービスで、自分で選んだ食卓器具の使い心地を比較することができ、私が選んだ右の3本セットは日本最古のデザインで90年以上、愛用され現代に受け継がれたものだそうです。右の写真は物産店内の1コマ風景で、金属加工の様々な品とデザインを見歩くのは楽しく、久しぶりにワクワクしながら闊歩しました。

今日はセイジ・オザワ松本フェスティバル(OMF)の主会場、キッセイ文化ホールの3階で開催されたオーディオ鑑賞会に行ってきました。OMFのイベントの一つとして8/28、8/29、9/3、9/6の計4回の鑑賞会が企画され、今日は3回目のLPレコードを聴きました。入場無料で会場には写真にある背丈ほどの大型ホーンスピーカーが設置され、懐かしのレコードプレーヤと真空管アンプで見事な音が再現されました。小澤征爾氏も以前に試聴されて、生演奏に匹敵する音質・音量は生とは一味違った音の芸術だと評したようです。確かに目を閉じるとあたかもコンサートホールでの生演奏を聴く思いがしました。司会・進行役はサイトウ・キネン・オーケストラ発足以来の録音コーディネーターを担う新(あたらし)氏で、プログラムはヴィヴァルディの「四季」とドボルザークの「新世界」でした。両LPとも小澤征爾がタクトを振り、新氏がフィリップス社時代に録音に立ち会ったものだそうで、当時の録音の裏話も聞けました。こんな凄い催し物がタダで楽しめるとはラッキーでした。最終回の9/6は小澤征爾の十八番、ベルリオーズの「幻想交響曲」が再生されるとのことで、また出かけてみようかと思っています。

今日はセイジ・オザワ松本フェスティバル(OMF)の主会場、キッセイ文化ホールの3階で開催されたオーディオ鑑賞会に行ってきました。OMFのイベントの一つとして8/28、8/29、9/3、9/6の計4回の鑑賞会が企画され、今日は3回目のLPレコードを聴きました。入場無料で会場には写真にある背丈ほどの大型ホーンスピーカーが設置され、懐かしのレコードプレーヤと真空管アンプで見事な音が再現されました。小澤征爾氏も以前に試聴されて、生演奏に匹敵する音質・音量は生とは一味違った音の芸術だと評したようです。確かに目を閉じるとあたかもコンサートホールでの生演奏を聴く思いがしました。司会・進行役はサイトウ・キネン・オーケストラ発足以来の録音コーディネーターを担う新(あたらし)氏で、プログラムはヴィヴァルディの「四季」とドボルザークの「新世界」でした。両LPとも小澤征爾がタクトを振り、新氏がフィリップス社時代に録音に立ち会ったものだそうで、当時の録音の裏話も聞けました。こんな凄い催し物がタダで楽しめるとはラッキーでした。最終回の9/6は小澤征爾の十八番、ベルリオーズの「幻想交響曲」が再生されるとのことで、また出かけてみようかと思っています。