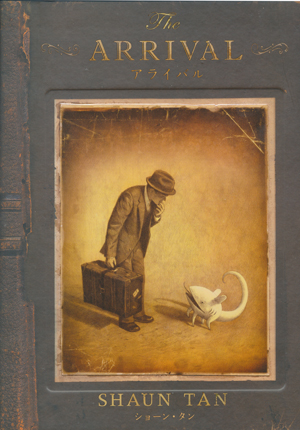

11/25(月)のブログでも紹介したが、安曇野絵本館で題記の本を買った。絵本とは言え、大人向けで文字もない。全128頁にセピアカラーの絵が所狭しと並び、20世紀初頭のアメリカのような風景をバックに人々の多様な表情を中心とした5章仕立ての1つの物語がサイレント・トーキーのように描かれている。一人の男が家族を残して新天地に活路を求めて異国を彷徨い、そこで出会った人々から温かい施しを受けながら、新たな生活基盤を作って家族を呼び寄せるストーリだ。新天地で温かく出迎えた人々にも皆、苦しい過去があり、アウシュビッツやタイタニックの下層貧民を彷彿させるような暗い画で綴られ、焦燥や恐れの中からもけなげに立ち上がった人間模様が描かれている。そしてラストシーンは、呼び寄せた娘も新天地に根をおろして次の彷徨者を温かく迎える姿が描かれ、移住し定住する人間ドラマが世代を越えてリピートしていくような暗示を与え最後を綴じている。

11/25(月)のブログでも紹介したが、安曇野絵本館で題記の本を買った。絵本とは言え、大人向けで文字もない。全128頁にセピアカラーの絵が所狭しと並び、20世紀初頭のアメリカのような風景をバックに人々の多様な表情を中心とした5章仕立ての1つの物語がサイレント・トーキーのように描かれている。一人の男が家族を残して新天地に活路を求めて異国を彷徨い、そこで出会った人々から温かい施しを受けながら、新たな生活基盤を作って家族を呼び寄せるストーリだ。新天地で温かく出迎えた人々にも皆、苦しい過去があり、アウシュビッツやタイタニックの下層貧民を彷彿させるような暗い画で綴られ、焦燥や恐れの中からもけなげに立ち上がった人間模様が描かれている。そしてラストシーンは、呼び寄せた娘も新天地に根をおろして次の彷徨者を温かく迎える姿が描かれ、移住し定住する人間ドラマが世代を越えてリピートしていくような暗示を与え最後を綴じている。

最も印象に残った絵は、冒頭に男の旅立ちを見送った後、家路に着く母娘の寂しげな後ろ姿とそれを取り巻く不穏な風景が何とも切なく、この先どうなるだろうかと想いを馳せ、即、この絵本の購入を決めた。もし、この絵本を本屋或は図書館で見かけたら、ぜひ目を通すことをお勧めする。

2025年10月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

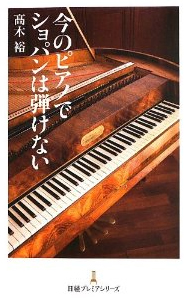

この本は音楽評論家ならぬピアノ調律師が著したもので、図書館の新刊コーナーで題名に惹かれて立ち読みし、そのまま借りて一気に読んだ。ピアノの裏話と言うか、今まで知らなかった実体が見えて面白かった。最も意外だったのはピアニストはピアノを選ぶ、それもスタインウェイと言うメーカーにこだわっていると言うことだった。今まで天才ピアニストはどんなピアノでも、調律さえ完璧ならば自由に弾きこなせるものだと思っていた。ところがピアノ個々には弾きにくい、音が出ない、鳴ってないなどの固有差があって、同じピアノは2台とないようだ。しかも、技術革新の現代よりもラフマニノフが生存していた頃の巨匠時代の方が、素晴らしいピアノが多かったようだ。なに分、モーツァルトやベートーベン時代のピアノは音量も小さくサロン中心の小規模な場で演奏されたが、巨匠時代のピアノになるとカーネギーホールのような3000人もの聴衆の前で、ppppからffffのワイドレンジがホール隅々まで鳴り響くまでに改良されたようだ。巨匠の一人、ホロビッツはスタインウェイ社と契約して一番気に入ったピアノを最高の状態に維持させて独占使用し、コンサートの度に世界各地にこのピアノを持ち出したとのことだ。こうした裏側の話が多く語られていて、読むに飽きない書物だった。とは言え、著者が以下に記した音楽観は独特なものがあり、私にとってはとても違和感があった。

この本は音楽評論家ならぬピアノ調律師が著したもので、図書館の新刊コーナーで題名に惹かれて立ち読みし、そのまま借りて一気に読んだ。ピアノの裏話と言うか、今まで知らなかった実体が見えて面白かった。最も意外だったのはピアニストはピアノを選ぶ、それもスタインウェイと言うメーカーにこだわっていると言うことだった。今まで天才ピアニストはどんなピアノでも、調律さえ完璧ならば自由に弾きこなせるものだと思っていた。ところがピアノ個々には弾きにくい、音が出ない、鳴ってないなどの固有差があって、同じピアノは2台とないようだ。しかも、技術革新の現代よりもラフマニノフが生存していた頃の巨匠時代の方が、素晴らしいピアノが多かったようだ。なに分、モーツァルトやベートーベン時代のピアノは音量も小さくサロン中心の小規模な場で演奏されたが、巨匠時代のピアノになるとカーネギーホールのような3000人もの聴衆の前で、ppppからffffのワイドレンジがホール隅々まで鳴り響くまでに改良されたようだ。巨匠の一人、ホロビッツはスタインウェイ社と契約して一番気に入ったピアノを最高の状態に維持させて独占使用し、コンサートの度に世界各地にこのピアノを持ち出したとのことだ。こうした裏側の話が多く語られていて、読むに飽きない書物だった。とは言え、著者が以下に記した音楽観は独特なものがあり、私にとってはとても違和感があった。