今年下期の芥川賞は7月に発表されたが、図書館で手にするチャンスを逸し今になって読んだ。前回の受賞作は75歳の新人として話題を呼んだ作品だが、これは全文横書きのカナ文字主体でどうやっても馴染めず途中放棄した。今回は読んだもののとても印象が薄く、前々回受賞作の「冥土めぐり」と言い、昨今の受賞作には不満が残る。かつての受賞作では感動したり、衝撃を受けたり、さすが純文学の真骨頂に触れることができた、否そんな気がした。そこで最も印象に残った昔の受賞作を週末にかけて読んでみた。芥川賞いま昔の感じたところを下記する。

今年下期の芥川賞は7月に発表されたが、図書館で手にするチャンスを逸し今になって読んだ。前回の受賞作は75歳の新人として話題を呼んだ作品だが、これは全文横書きのカナ文字主体でどうやっても馴染めず途中放棄した。今回は読んだもののとても印象が薄く、前々回受賞作の「冥土めぐり」と言い、昨今の受賞作には不満が残る。かつての受賞作では感動したり、衝撃を受けたり、さすが純文学の真骨頂に触れることができた、否そんな気がした。そこで最も印象に残った昔の受賞作を週末にかけて読んでみた。芥川賞いま昔の感じたところを下記する。

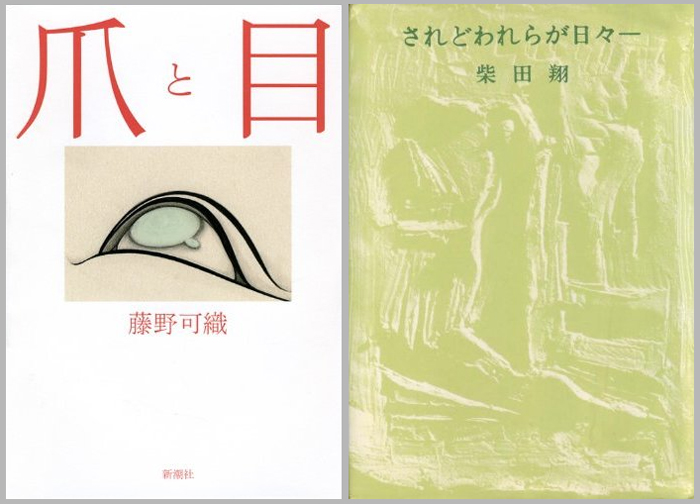

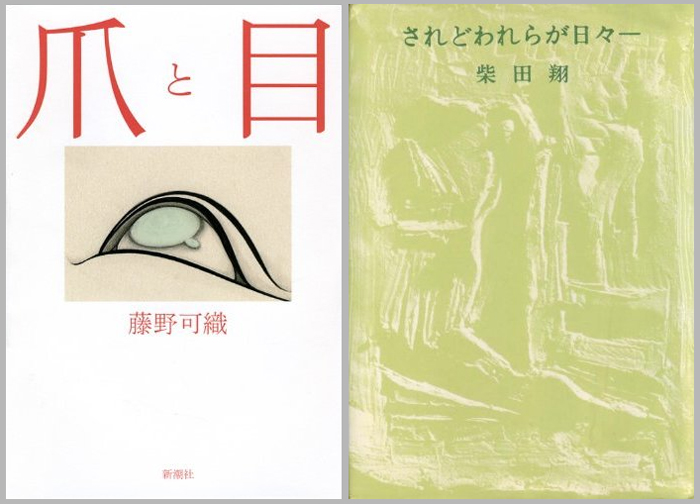

藤野可織の「爪と目」は「あなと」を連呼した二人称スタイルの文体で3歳の女の子で始まる「わたし」との共同生活をつぶさに観察しながら淡々と語っている。最後にして、ホラー趣味のくだりがタイトルの「爪と目」に結び付く。ホラー嫌いの私にとって、この不気味な小説は単なる奇をてらったものとしか思えなかった。たぶん、私には読解力が欠けているのだろうが..。

柴田翔の「されどわれらが日々」は1964年芥川賞受賞作で、60〜70年代の若者にバイブルとなった青春文学の傑作と言われた。40数年前の学生時代に読んだ時にはとてもショックで、自身に照らせ合わせてこれから社会人として巣立つことの怖さと同時に、一陣の希望めいた光も感じたように記憶している。昨今、読み直してみて、まず内容のほとんどを忘れていたことに驚いた。噛みしめて読み返すうちに、断片的に鮮明な場面に遭遇して自身の青春時代とダブった。今日では、全学連闘争の時代を背景にした過去の青春物語、との評があるが、私にとって、いつの時代でも青春には苦く不安で辛い日々があり、悶々とした告白に時代を越えた共感を覚えた。

純文学を競う芥川賞とは言え、最近では世相や時代背景に左右されている感が否めない。今昔を単なる2作品で比較してみたが、心にしみる文学がもっと創出されることを期待している。私自身が年老いた古い考えを抱く偏屈者かも知れないが..。

昨日10/14、連休最終日は八方尾根・黒菱平への車乗り入れは今シーズンの最終日でした。横浜からの友人ご夫婦と3人で紅葉見物に出かけました。午前8時半に自宅を出発して、10時前に現地駐車場に到着し、リフトを利用して八方池まで往復しました。紅葉はピークを過ぎていましたが、晴れ渡った空と白馬山系の山々に和して秋らしい風景が楽しめました。午後1時に下山し、黒部アルペンルートの玄関先である扇沢に寄り道してから帰宅しました。32枚の写真をWeb公開しましたので画像をクリックしてご覧下さい。最後の2枚は扇沢で、こちらの紅葉は色づき始め、これからが見頃のようです。

昨日10/14、連休最終日は八方尾根・黒菱平への車乗り入れは今シーズンの最終日でした。横浜からの友人ご夫婦と3人で紅葉見物に出かけました。午前8時半に自宅を出発して、10時前に現地駐車場に到着し、リフトを利用して八方池まで往復しました。紅葉はピークを過ぎていましたが、晴れ渡った空と白馬山系の山々に和して秋らしい風景が楽しめました。午後1時に下山し、黒部アルペンルートの玄関先である扇沢に寄り道してから帰宅しました。32枚の写真をWeb公開しましたので画像をクリックしてご覧下さい。最後の2枚は扇沢で、こちらの紅葉は色づき始め、これからが見頃のようです。

今年下期の芥川賞は7月に発表されたが、図書館で手にするチャンスを逸し今になって読んだ。前回の受賞作は75歳の新人として話題を呼んだ作品だが、これは全文横書きのカナ文字主体でどうやっても馴染めず途中放棄した。今回は読んだもののとても印象が薄く、前々回受賞作の「冥土めぐり」と言い、昨今の受賞作には不満が残る。かつての受賞作では感動したり、衝撃を受けたり、さすが純文学の真骨頂に触れることができた、否そんな気がした。そこで最も印象に残った昔の受賞作を週末にかけて読んでみた。芥川賞いま昔の感じたところを下記する。

今年下期の芥川賞は7月に発表されたが、図書館で手にするチャンスを逸し今になって読んだ。前回の受賞作は75歳の新人として話題を呼んだ作品だが、これは全文横書きのカナ文字主体でどうやっても馴染めず途中放棄した。今回は読んだもののとても印象が薄く、前々回受賞作の「冥土めぐり」と言い、昨今の受賞作には不満が残る。かつての受賞作では感動したり、衝撃を受けたり、さすが純文学の真骨頂に触れることができた、否そんな気がした。そこで最も印象に残った昔の受賞作を週末にかけて読んでみた。芥川賞いま昔の感じたところを下記する。